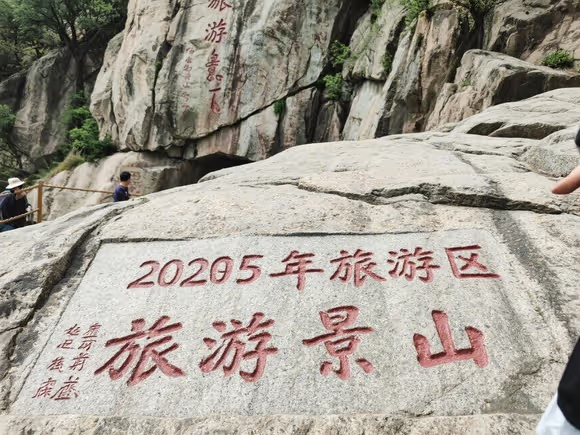

在旅游景点禁止刻字是长期以来的社会共识和法律规定,这一原则在 2025 年依然适用,主要原因可从以下几个方面分析:

一、保护文物古迹与自然景观的不可再生性

- 文物保护的核心需求

许多旅游景点包含历史文物、古建筑、石刻、古树等不可再生资源。刻字会直接造成物理损伤,如破坏文物表面的历史痕迹、材质结构(如石碑风化加速、树木皮层受损),这些损伤往往是永久性且无法修复的。例如,敦煌莫高窟的壁画、故宫的古砖、古树名木等,一旦被刻字破坏,千年文化积淀或将毁于一旦。

- 自然景观的生态保护

自然类景区(如国家公园、地质公园)中的岩石、植被、水体等,刻字会破坏自然风貌的原始性和完整性。例如,在景区岩石上刻字可能导致岩体结构受损,增加风化或崩塌风险;在树木上刻字会影响其生长,甚至导致树木死亡。

二、法律与制度层面的明确禁止

- 国家法律法规的约束

我国《文物保护法》《旅游法》《治安管理处罚法》等明确规定,禁止在文物、名胜古迹、自然保护区等区域刻划、涂污。例如:

- 《文物保护法》第六十六条规定,刻划、涂污文物尚不严重的,可处 500 元以下罚款;情节严重的,处 5 万元以上 50 万元以下罚款。

- 《旅游法》第十三条要求游客遵守社会公共秩序和社会公德,爱护旅游资源,保护生态环境。

2025 年虽无特别新增法规,但现有法律执行力度持续加强,各地可能结合实际出台更细化的管理办法(如景区内部条例),进一步明确禁止行为及处罚措施。

- 国际通行的保护准则

全球范围内,保护文化与自然遗产是共识。联合国教科文组织《保护世界文化和自然遗产公约》强调,缔约国需采取法律、技术、行政等措施保护遗产,刻字行为被视为对人类共同遗产的破坏。

三、维护公共环境与游客体验

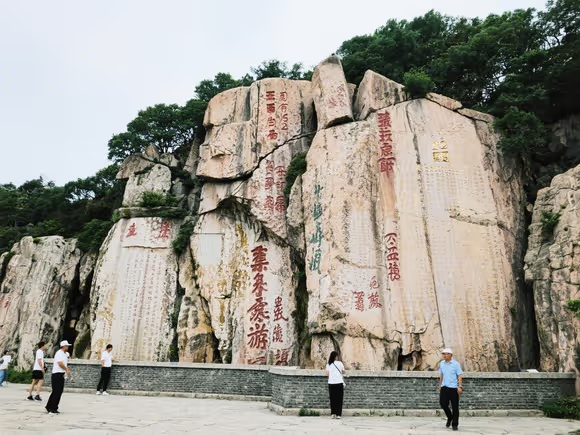

- 景观美观与公共空间文明

刻字行为会破坏景点的整体美学价值,如 “到此一游” 类字迹遍布墙面、岩石,会形成视觉污染,破坏游客对景点的文化想象与审美体验。景区作为公共空间,需要保持整洁与庄严,刻字行为本质上是对公共利益的侵害。

- 倡导文明旅游的社会共识

随着社会文明程度提升,“无痕旅游”“文明出行” 成为主流价值观。游客普遍意识到,保护景点是每个人的责任,刻字等不文明行为会受到舆论谴责,甚至被纳入个人信用记录(部分景区已试点游客不文明行为黑名单)。

四、管理与技术手段的强化

- 景区管理的精细化

2025 年,各大景区可能通过增设警示牌、隔离护栏、监控设备(如智能摄像头实时抓拍)、巡逻人员等方式,加强对刻字行为的监管。部分景区还可能采用防刻材料(如特殊涂层墙面)或划定 “可互动区域”(如专门设置的留言墙),引导游客文明表达。

- 教育与宣传的长期作用

通过景区广播、宣传手册、新媒体平台等渠道,持续普及保护知识,强化游客的责任意识。例如,结合历史案例(如埃及卢克索神庙 “丁锦昊到此一游” 事件)开展警示教育,让游客理解刻字行为的危害性。

总结

2025 年旅游景点禁止刻字,本质上是对人类文化与自然遗产的保护、法律权威的维护、公共利益的捍卫,以及社会文明进步的体现。这一规定不仅关乎单个景点的存续,更关系到子孙后代能否共享这些珍贵资源。随着技术手段和管理能力的提升,对刻字等不文明行为的约束将更加严格,而文明旅游也将成为越来越多人的自觉选择。